2025年2月22日、西荻窪駅徒歩5分の「西荻シネマ準備室」にて、桔川純子さんを講師として「韓国の戒厳令と市民のデモから見えたもの」というイベントが行われました。

このイベントは、友人の桔川さん・白井さんとともに、初めて企画したイベントです。

イベントのチラシ(白井さんが作成)

昨年12月、韓国で戒厳令が発令され、それが数時間後に解除されたというニュースが報じられた時、3人のメッセンジャー上で活発にやり取りがありました。そもそも「戒厳令」とはなんなのか、なぜ解除することができたのか等、日本の報道を追うだけでは理解できないことだらけだったので、桔川さんにたくさんの質問をしました。

大統領の弾劾を求めるデモが連日行われる中、桔川さんが年末に韓国に行くことを決めたので、帰国されたら現地のお話を聞かせてほしい、せっかくならほかの人も誘ってお話を聞こうということで、今回のイベントが企画されたのでした。

年始に3人で集まり、会場候補の下見をし、懇親会の会場も決まりました。3人それぞれの役割分担も。

これまで、3人で旅行に行ったり、映画を見に行ったり…と、一緒に遊ぶことはあっても、イベントを企画するというのは初めてのことでした。でも、3人とも、これまでほかのそれぞれの場所でのイベント経験があったので、広報をどうするか、チラシの内容は…と、イベントに必要なことを話し合い、決めていくことができました。

…とはいえ、どれだけ経験を積んでも、やはり「お客さんに会場へ足を運んでもらう」というのは、大変なことですよね。直前まで手分けして広報し、興味のありそうな人をお誘いするなどして、宣伝をしました。

そうして迎えた当日、会場の西荻シネマ準備室。会場の名前がユニークですが、ホームページによれば、その由来は…

西荻窪からなくなって久しい「映画館」の復活を目標に、実現に向けての調査研究・準備をするために設けられたスペースです!……が、ふだんは多目的スペースとして以下のようなご利用が可能です。展示会、販売会、新製品発表会、イベント会場、ワークショップ会場、ミーティング・会議、撮影スタジオ、習い事、読書会、学習会、記者会見場、オンライン配信会場、試写会 などなど

なのだそうです。映画館の復活を目標に活動しているなんて、夢があるなぁ(^^)♪

ここは、普段は多目的スペースとして使われているので、がらんとした正方形に近いスペースです。必要に応じてキャンプ用のチェアを並べ、客席を設けられるようになっています。

当日は、スタッフを除いて23名の参加がありました。印象的だったのは、お子さん連れが二組あり、そのいずれもが「お父さん」だったこと。お子さん連れでイベントに参加する人自体が、まだまだ少ないですし、あったとしても「お母さん」が子どもを連れてくるケースがほとんどではないでしょうか。しかし、この日のイベントでは、お父さんとともに参加する小1、小4、高校生の姿があり、うれしく思ったのでした。

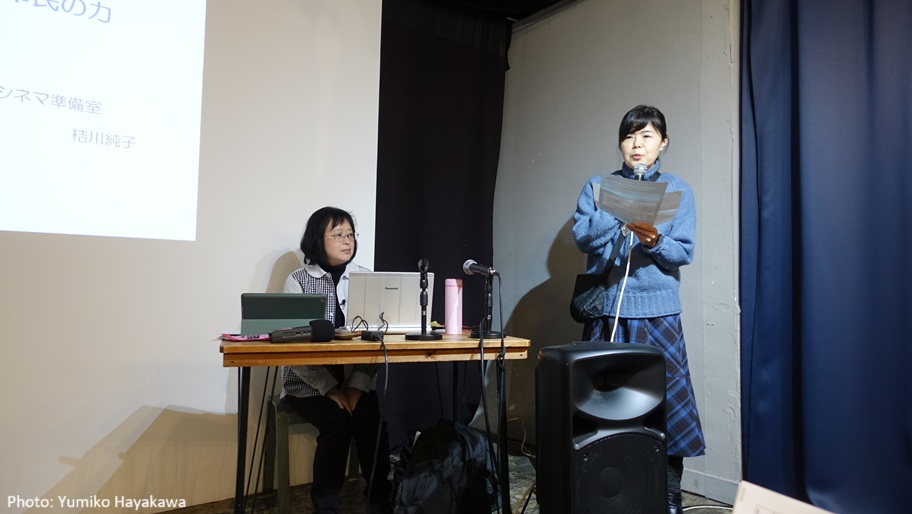

司会の白井さんと講演者の桔川さん。

桔川さんによる講演。

桔川さんの配布資料より、各項目のタイトルを紹介します。

1.なぜ尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領は非常戒厳を宣布したのか

2.非常戒厳の宣布以降

3.民主化運動から市民運動へ

1) 市民運動前史

2) 市民運動/社会運動の登場:1980年代から1990年代の市民運動

3) 2000年代以降の市民運動

4. ”市民/市井の人々”の登場:ソウル市のマウル共同体事業政策の推進

5. デモで発揮された市民の力

1) 市民運動の力量

2) デモ文化の変化

3) 連帯を促す文化の力

6. 極右の街頭政治

7. 今後について

会場の様子

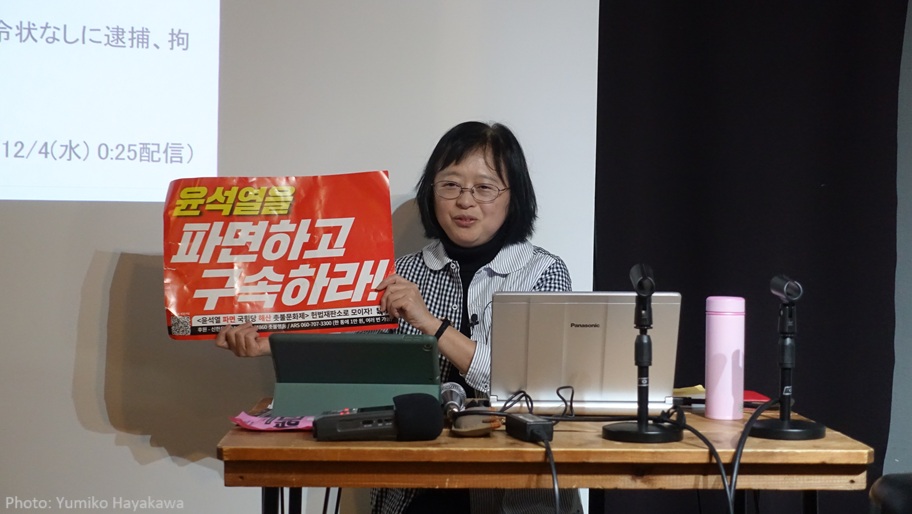

ソウルのデモ会場で配布され、実際に使われていたプラカード!

真冬のソウルはマイナス10度と、ものすごく寒いです。現地では、ホッカイロの無償配布や、「先払い」による温かい飲み物の差し入れなどがあったそうです。(「先払い」とは、飲食店などであらかじめ〇人分の飲み物や海苔巻きなどの代金を支払っておくことで、デモに参加した人たちがお金を払わずに飲食ができるというカンパの仕組み。有名な歌手や芸能人も、「先払い」カンパをして応援したそうです)

配布されていたホッカイロ。こういうのは、現地に行った人しか入手できないので、貴重ですね!

韓国では、どんなに小さな団体でも、かならず専属のデザイナーがいて、おしゃれなチラシや映像などを作っているそうです。社会運動のチラシは、とかく言いたいこと&伝えたいことが多すぎて「文字がびっしり」というものも少なくありません。でもそれでは、その問題に興味のない一般の人は、受け取って読もうとは思わないかもしれないですよね?

韓国の市民運動では、一般の人たちにも問題を広めるべく、ビジュアルでアピールすることを心掛けているのだそうです。以下のスライドでは、若者向けにデモに行くときのファッションを指南したイラストが紹介されました。防寒とファッション性を兼ね備え、どこのブランドでいくらぐらいで買えるかと、実用的なアドバイスが可愛いイラストで説明されています。

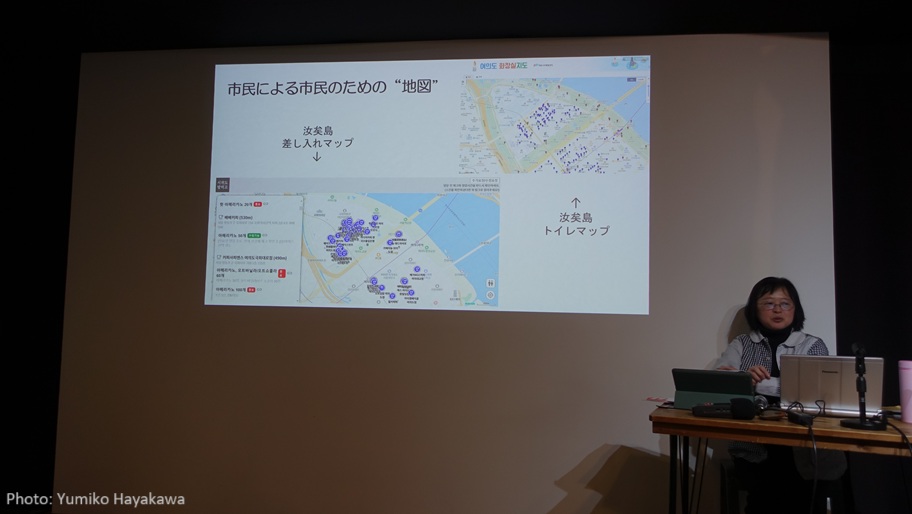

屋外の活動では、実はかなり重要なトイレ問題についても、自発的に「トイレマップ」が作られ、ネットで拡散。また、差し入れの食べ物などが配布されている場所についても、同様に地図が作られ、随時アップデートされていきました。

市民や市民団体が、緊急時にここまで素早く、そして効果的に動けるというのは、やはり日ごろからの実践・経験があってこそ…ではないかと推測します。その点について、桔川さんはソウル市で2010年代に取り組まれた「マウル共同体事業」を紹介しました。

「マウル」とは、韓国語で「まち、村」という意味です。民主主義社会の発展のためには、住民が主体的にまちづくりに関わることが必要だとして、市民活動を支援する施策を積極的に進めてきました。

例えば、友人、同僚、家族でも、3人以上が集まって行う活動に対し、政府が補助金を出したり、施設などを提供するようにしたのです。地域の困りごとから文化活動まで、あらゆる活動に対して積極的に支援をしました。申請の仕方がわからないという人に対しては、役人がわざわざ出向いて申請書の書き方を教えるなど、実際に制度が使われるように働きかけました。

この取り組みが10年以上続き、人々は地域の課題に目を向け、地域の人たちとともに何かをするという経験値を積んでいったというのです。その効果は統計にも表れていて、2015年にはこの事業に13万人が参加し、「近隣住民と一緒に地域の問題を解決できると信じるようになった」と答えた人が80%、「困難が生じた際に一緒に活動できる近隣住民が増えた」という回答も74.8%ありました。

残念ながら、ソウル市のマウル共同体事業政策は、2022年に廃止となりましたが、ソウル市の隣の京畿道では現在も継続しており、マウル共同体事業だけでなく、若者や芸術家への「ベーシックインカム」制度まであるそうです。

たった3人が集まって、社会に対して何かをしようとしたら、その活動に金銭的なサポートもある…

例えば、今回、この企画のために集まった私たち3人も、京畿道ならば立派な「市民活動」として、なんらかのサポートが受けられるということ…

今回、企画から実施まで3人で話し合って取り組んでみて、なおさら、なんらかのサポートがあったらこういった企画はもっと気楽に、頻繁にできるのだろうなぁ…と実感を持って感じました。

約1時間の講演の後、休憩をはさみ、質疑応答が行われました。質疑応答では、韓国の極右・保守の動きについても説明がありました。

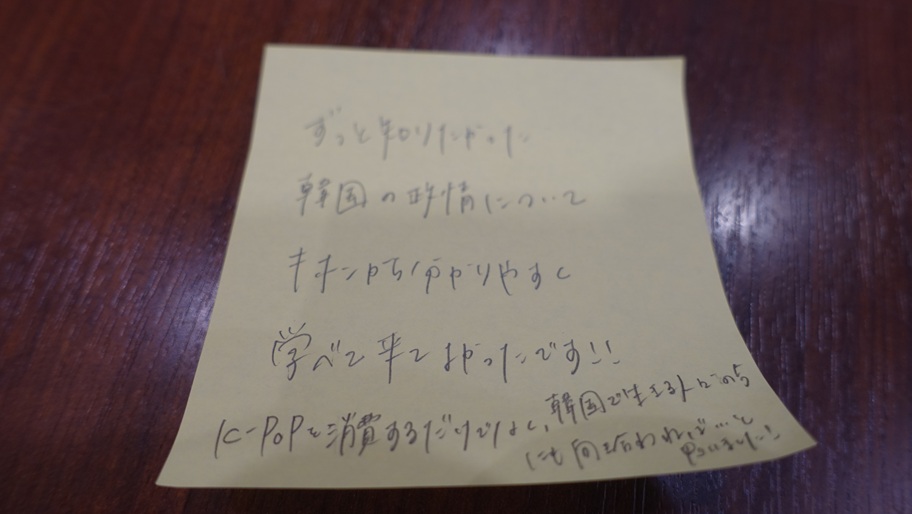

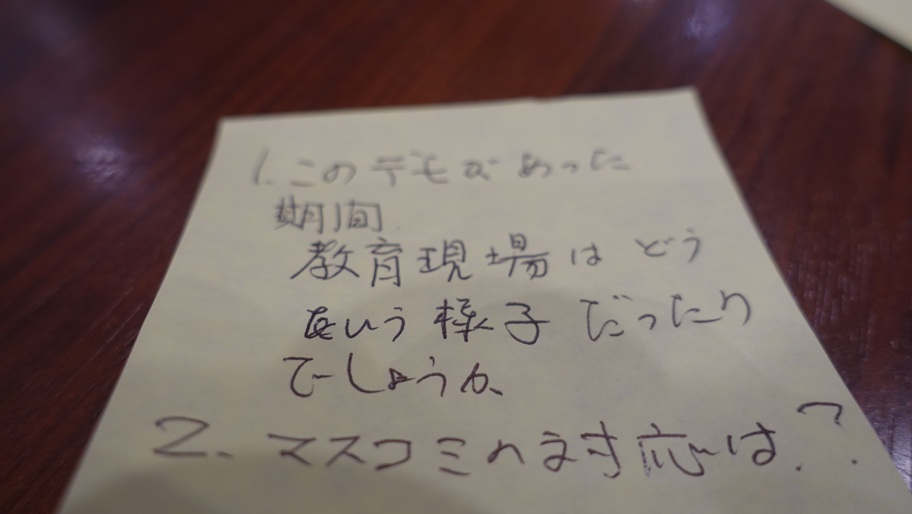

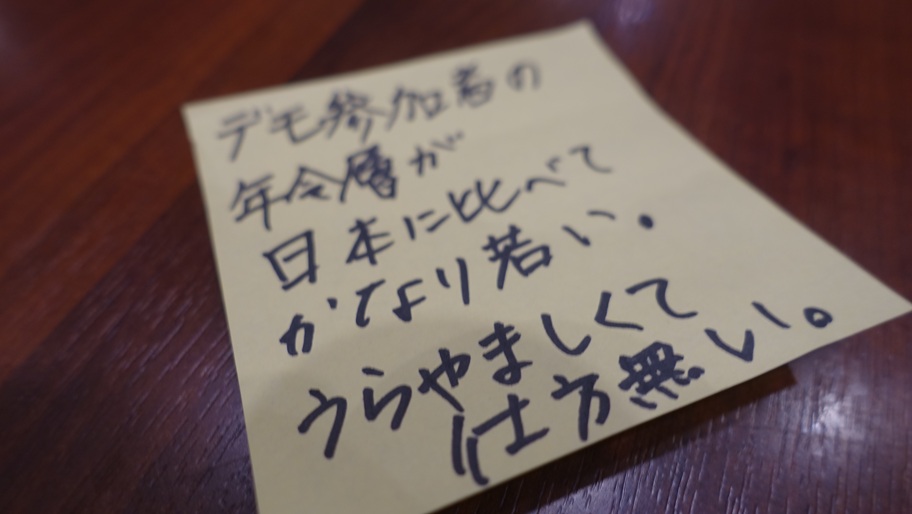

会場で配布した付箋に書かれた感想や質問。

イベントの後は、徒歩1分の場所にある「iitoco」にて懇親会も開かれました。

懇親会には、3名の大学生の参加があり、社会課題に関心を持ち取り組んでいる大学生の方々のお話を聞くことができました。学校の中では「少数派」であるそうなのですが、そういった活動に取り組む学生さんたちが、社会に支援・応援され、活動仲間が広がっていく社会であってほしいなと、つくづく思います。その点でも、韓国の市民運動から学べることはたくさんあると思いました。

以上、「韓国の戒厳令と市民のデモから見えたもの」、イベントレポートでした!